Alors que les attaques se multiplient à travers le monde, l’œil du cyclone djihadiste semble se tourner vers l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, pays plus déchiré que jamais entre les différentes ethnies, la situation sécuritaire s'est vertigineusement dégradée en quelques années. Les protagonistes, eux, se sont multipliés.

Certains prêtent allégeance à l’État islamique (comme Boko Haram,) et d’autres à Al-Qaïda au Magreb islamique (comme Ansar Dine, Al-Mourabitoune, Mujao). Chaque fois qu’un groupe se rapproche d’un autre, une part de mécontents se détache et crée une nouvelle faction. Un terrorisme sans fin.

En 2013, l'ONU a déployé des Casques bleus. Ils font régulièrement l'objet d'attaques. © JC GUILLAUME

La guerre actuelle découle des suites d’une rébellion touareg. Lorsqu'elle éclate, l’armée malienne est dépassée par les événements. Une aubaine, pour les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, qui s’emparent du nord du pays dans les premiers mois de 2012.

En janvier 2013, la France répond à l’appel à l’aide lancé par le gouvernement malien. Les djihadistes évoluent rapidement vers Moptio, dernier verrou avant la capitale, Bamako. L’opération française Serval est lancée. Dans la foulée, en février 2013, une mission européenne est déployée. Il s’agit de l’EUTM Mali, actuellement sous commandement belge. Elle a pour objectif de remettre sur pied l’armée malienne.

170 soldats participent à la mission européenne EUTM Mali. © JC GUILLAUME

Le 25 avril 2013, la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations unies crée la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Cette dernière, forte de plus de 10.000 casques bleus, est sous les ordres du général-major Jean-Paul Deconinck, ex-chef de la Composante terre belge. Côté français, l’opération Barkhane a pris la relève de Serval. Composée d’une majorité de forces spéciales, Barkhane mène des combats contre les djihadistes dont le territoire est aujourd’hui à cheval sur plusieurs frontières du Sahel.

L'ex-patron de la Composante Terre a été nommé à quant à lui été nommé à la tête de la mission onusienne au Mali. © JC GUILLAUME

L’ingéniosité du terrorisme au Sahel, c’est d’avoir su mettre à profit une cause qui n’était pas la sienne. Les djihadistes ont en effet surfer les velléités indépendantistes des touaregs. En outre, ils se sont engouffrés dans la brèche ouverte par les printemps arabes. Ils ont notamment récupéré des armes utilisées pendant la guerre de Libye (certains ont combattu auprès de Kadhafi). Leurs revendications ? Appliquer la charia d’une part et saper l’État malien d’autre part. Et leur but : créer un État terroriste et disposer de bases d’entraînement, à l’instar d’Al-Qaïda, qui s'étaient appuyés sur le régime des Talibans en Afghanistan.

Depuis 2012, le Mali est constamment marqué de mortelles attaques. Parmi elles, la communauté internationale aura retenu la prise d’otage du Blu Radisson à Bamako, la destruction des mausolées de Tombouctou, les 77 morts lors d’un attentat-suicide dans un camp militaire de Gao.

"J'AIMERAIS VENIR EN EUROPE"

Dans le marché des artisans, au cœur de Bamako, beaucoup rêvent de quitter l’Afrique.

“Ça fait trois mois que je n’ai plus vu le visage d’un client”. Accroupi dans l’ombre de son magasin, Oumar, un artisan local qui passe ses journées à façonner des statuettes en bronze, avoue être à bout. “Les touristes ne viennent plus et on ne voit jamais la couleur de l’argent promis par le gouvernement. Depuis 2012, ça ne va plus pour nous.”

“Nous”, ce sont les centaines d’artisans maliens dont les produits font la réputation du marché artisanal de Bamako. Leurs échoppes, plongées dans le noir à cause d’une panne d’électricité, forment un gigantesque dédale autour de la grande mosquée de la ville.

Entre les différents couloirs du marché, les taxis se fraient un chemin qui se referme instantanément derrière eux, tandis que l’appel à la prière du soir est entrecoupé de coups de klaxons de motos. Au beau milieu de cette fourmilière, tout le monde connaît la petite Belgique. “Vous êtes Belges ? Wallons ou flamands ?”, “Romelu Lukaku, c’est le meilleur !”, “Non c’est Éden Hazard. Tu le connais ?”, “J’aimerais bien aller en Belgique, il doit faire moins chaud qu’ici !”.

Boubacar, un artisan qui façonne des sculptures en bois d’ébène, aimerait aller en Europe. Pas parce qu’il y fait moins chaud mais parce qu’il veut tenter sa chance ailleurs, là où l’avenir semble moins sombre.

“On loue les espaces ici. Tous les mois, on doit payer le proprio et les taxes. On ne s’en sort pas”, dit-il en slalomant entre les rangées d’épices. Boubacar vient tout juste de se fiancer. Il aimerait organiser une cérémonie mais le peu d’argent qu’il gagne ne le lui permet pas. “Il faudrait que je fasse des marchés artisanaux en Europe mais le fret, la location d’un emplacement et le voyage sont impayables.”

Pendant un temps, il a envisagé d’emprunter la route vers la Libye, puis de prendre un bateau vers l’Italie. “Mais aussi, c’est très cher”, souffle-t-il, sans mesurer le danger de ce périlleux voyage vers l’eldorado européen, qui a déjà englouti des milliers de Boubacar.

"Chacun porte son uniforme mais on est tous européens"

"Patrouiller ici plutôt qu'à Bruxelles, c'est ça mon vrai travail"

"Le Mali, ce n’est pas l’Afghanistan. Le risques ne sont pas les mêmes mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas", lance Thierry, l’air grave.

Cette phrase a pris tout son sens lors de notre arrivée à Koulikouro. Alors que nous franchissons les portes, les soldats maliens stoppent notre convoi pour vérifier si des bombes n’ont pas été placées sous le véhicule pendant notre trajet, très chahuté, qui rallie Bamako à Koulikoro.

Une fois à l’intérieur, c’est un autre Mali qui s’éveille dans le camp d’entraînement de Koulikoro, surnommé KTC. Les gars ont, pour la plupart, patrouillé à Bruxelles. "J’ai été appelé le 17 janvier 2015, un des premiers jours de la mission OVG (Operation Vigilant Guardian, Ndlr)", nous raconte Fabien. Ce jour-là , il devait fêter l’anniversaire de sa mère au restaurant. Chef de peloton, il a été appelé en urgence : "Prends tes hommes, tes véhicules et viens sur Bruxelles". "Huit heures plus tard, j’y étais".

Pour lui, comme pour bon nombre de ses frères d’armes, la surveillance des rues de la capitale était un devoir. Devoir qui, selon ce soldat, a permis de casser certains stéréotypes. "Je pense que les gens n’étaient pas vraiment au courant de notre rôle. Avec Homeland (autre nom donné à la mission de surveillance en cours dans les grandes villes, NdlR), ils ont remarqué que l’armée est prête, l’armée est équipée, l’armée est là, elle ne se la coule pas douce dans les casernes", explique-t-il.

Pour d’autres, participer à l’OVG n’a pas été une partie de plaisir. "Franchement, je me sens mieux ici qu’à Bruxelles. Parfois, on logeait dans des commissariats de police sur des matelas très fins et on devait replier nos affaires tous les jours pour que les policiers puissent passer dans les locaux, comme si on était des petites bonnes", raconte un soldat qui préfère garder l’anonymat.

"La première chose qui m'a marqué ici, c'est la pauvreté"

Le Mali, pour Fabien, c’est le rêve d’une vie, d’une carrière qu’il a commencée à l’âge de 17 ans. "Ce que je fais ici, c’est mon vrai travail. C’est pour ça que je me suis engagé", confirme le lieutenant. Un avis partagé par ses collègues : la plupart d’entre eux se sont enrôlés dans les forces armées parce qu’ils savaient qu’ils auraient l’occasion de voyager, de casser leur réalité.

"La première chose qui m’a marqué ici, c’était la pauvreté. On l’a tous vu dans des films ou des reportages mais c’est différent de le voir de ses propres yeux. Les gens ici ne possèdent pas grand-chose mais ne sont pas malheureux pour autant. Souvent, ils disent que comme ils n’ont rien, cela veut dire qu’ils n’ont rien à perdre et que la vie est plus simple comme ça. Ça fait réfléchir, quand tu les entends. Tu te dis que tes petits problèmes, au final, ce n’est pas grand chose", relativise Fabien.

"On peut contacter nos familles tous les jours"

Dans le camp d’entraînement, les soldats ont accès au wifi mais seulement pour entrer en contact avec leurs proches. L’armée autorise les communications via tous types de réseaux sociaux, à certaines conditions. Ainsi, par exemple, Youtube est bloqué pour assurer que les Skypeurs ne soient pas coupés en pleine réunion familiale. "On peut contacter nos familles tous les jours, même si c’est parfois difficile avec les journées de boulot et le décalage horaire. Moi, j’arrive à appeler ma copine vers 22h ici, minuit pour elle donc on ne peut rester trop longtemps en ligne, sinon la fatigue se paie cher le lendemain", explique Benoît, de la logistique.

Pour les militaires à la tête du volet communication de KTC, les réseaux sociaux ne constituent pas une priorité, même s’il s’agit de la demande n°1 des soldats. "C’est important mais on ne se focalise pas là-dessus. On bloque les sites qui demandent trop d’efforts pour favoriser la communication sociale. Si on laisse tout passer, ce n’est pas possible d’appeler à la maison. De plus, on privilégie les liaisons opérationnelles avec l’état-major à Bruxelles", détaille un sergent.

Impossible donc de regarder leur série préférée en streaming ou de télécharger un film. En matière de communication, le plus important reste de ne donner aucun détail sur les missions en cours. Personne ne peut donc se vanter de monter à bord d’un hélicoptère ou d’effectuer une patrouille qui sort de l’ordinaire. Par le passé, communiquer ce genre d’information a déjà coûté des vies. Il y a quelques années, un soldat avait indiqué l’endroit où il se rendait en bus avec plusieurs membres de son unité. La conversation fut interceptée par des terroristes qui ont fait exploser le convoi à bord duquel ils voyageaient. Cette situation s’est également présentée en Afghanistan où des militaires sont tombés sous les coups de feu des talibans.

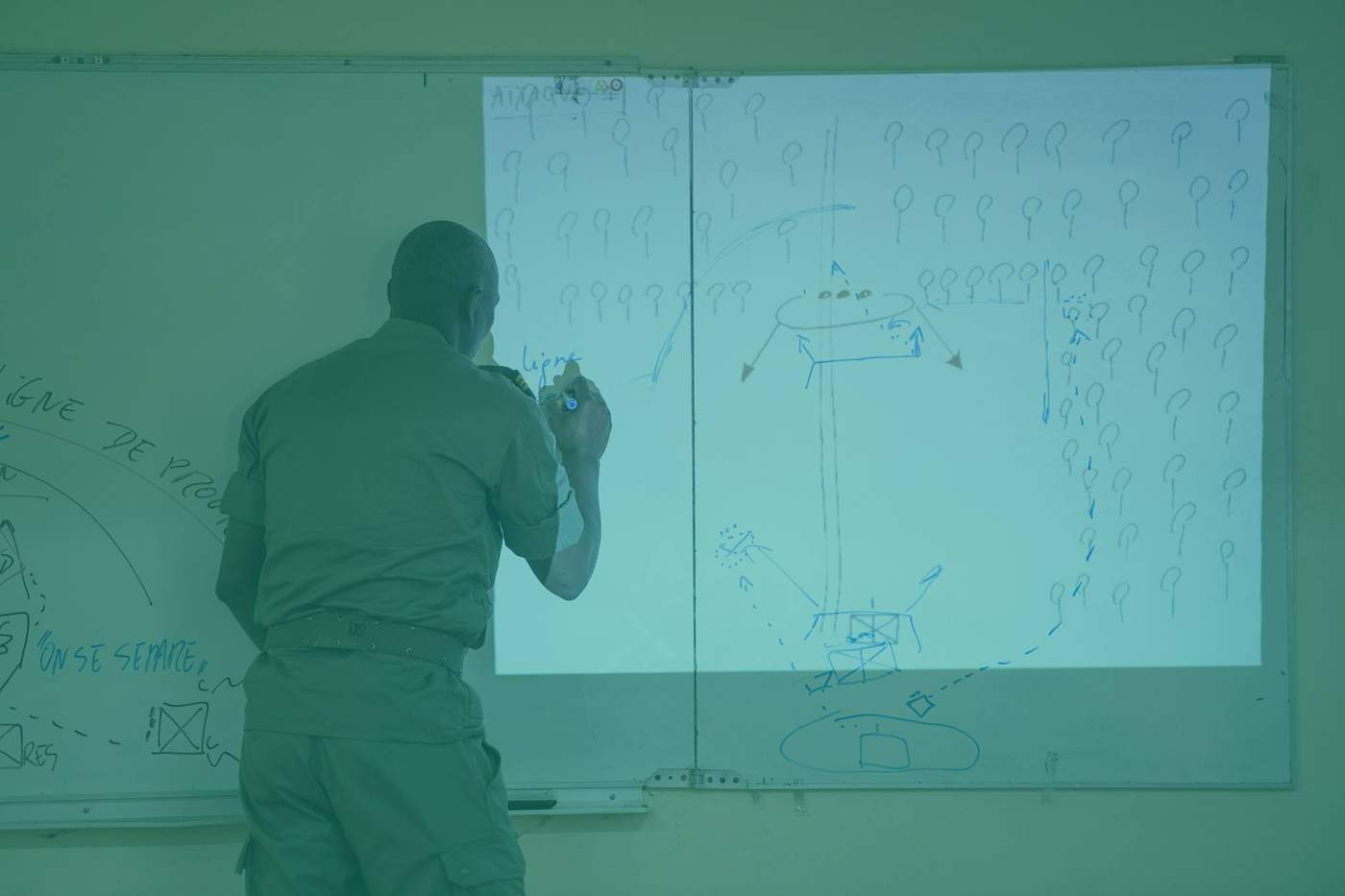

Dix-huit élèves suivent avec attention les mouvements de Xavier, capitaine ardennais. Tous sont des commandants de compagnie maliens. Aujourd’hui, le cours tactique se focalise sur l’attaque de l’ennemi. Au tableau, Xavier dessine un schéma expliquant la position d’attaque, la ligne de réorganisation et celle de progression maximale.

Il interpelle ses apprentis : “Comment réduire la menace ?”, “Quelle distance entre deux sections peut-on avoir ?”, “Pendant ce temps-là, que fait votre adjoint ?” . Les Maliens lancent des suggestions et notent tous les enseignements de Xavier dans un calepin.

Leur prof aborde ce que l’on appelle en jargon militaire “la phrase magique”, ce qui provoque des gloussements parmi les rangs des élèves. Cette phrase , en Belgique, les lieutenants doivent impérativement la connaître. Elle reprend toutes les composantes de l’attaque. “Sous le stress, vous n’avez qu’une minute pour décider quoi dire à vos troupes : vous devez pouvoir compter sur ce que vous connaissez. Avec cette phrase, vous retombez directement sur vos pieds !”, transmet-il. Un de ses disciples lui répond fièrement qu’“au Mali aussi, on a ça. Ça s’appelle Ouésédé”.

"C'est dur d'être loin de mes hommes. J'en ai perdu trois au combat cette semaine."

Imperturbable, Xavier poursuit la formation et présente un cas d’embuscade concret : “Un ennemi vous engage en zone ouverte. Il y a des bois autour et un chemin derrière lui. Quelle est la meilleure direction d’attaque ? Par où l’ennemi peut-il se sauver ? Vous avez trois minutes pour réfléchir.”

Pour ce capitaine, qui a déjà donné des formations à l’école d’infanterie, enseigner aux Maliens n’est pas toujours un jeu d’enfant. “J’avais prévu 30 minutes pour ce cours mais je pense qu’on va en avoir pour au moins deux heures. J’ai remarqué que certains ne connaissent même pas les bases de la position d’attaque, donc il faut recommencer à zéro”, indique Xavier.

Le plus délicat lors de ses leçons reste de ne pas froisser les sensibilités des uns ou des autres et de ménager tout le monde. “Si j’envoie quelqu’un au tableau et qu’il se plante, je vais dire ‘oui, c’est pas mal mais on pourrait aussi faire autrement en faisant comme ci, comme ça’; sinon les autres vont se moquer de lui”. Et de s’adapter aux situations auxquelles les Maliens font face. “Un jour, un élève me demande comment on marque sur une carte une troupe à dos de chameau !”, sourit-il.

Pendant la pause, le lieutenant Seyan Diop et le capitaine Gabriel Poudiougou, estiment que ces cours sont d’une importance capitale. Après les trois mois de formation réglementaire, ils retourneront au front. “On est très fiers de pouvoir enseigner tout cela à nos propres soldats quand on rentre. Ça motive nos troupes de savoir qu’on est venu suivre des formations ici”, surenchérissent-ils. Malgré cet enthousiasme, la séparation avec leur troupe pèse lourd sur le moral des deux comparses. “Il y a quelques jours, j'ai perdu trois hommes au combat. C'est dur d'être loin d'eux. Je devrais être là pour les encourager, les soutenir et les motiver”, regrette le capitaine.

Selon Xavier, avant que l’armée malienne ne puisse se débrouiller seule, la route est encore longue. “Il va falloir du temps car c’est toute une mentalité qu’il faut changer.”

À bord d’un ferry, une quinzaine de Chasseurs ardennais se concerte dans un coin pour revoir l’itinéraire de la patrouille sociale inscrite à l’ordre du jour. La bicoque, quelque peu rouillée, met le cap sur Gouni, un petit village situé sur le flanc du Niger opposé au camp KTC.

Au fur et à mesure que le ferry se rapproche du rivage, l’excitation grimpe et les Chasseurs prennent la pose. En effet, pour plusieurs membres du peloton, traverser le fleuve, c’est une grande première. Même réaction sur la berge, où des dizaines d’enfants s’agglutinent et agitent leurs mains dans tous les sens pour les accueillir.

© JC GUILLAUME

"Gagner le cœur et l’esprit des gens" : c’est comme ça que les dirigeants du camp définissent les patrouilles sociales. Les leaders des villages incarnent leur lien direct avec la population et sont donc considérés comme des interlocuteurs de choix. En se baladant à découvert, les militaires estiment montrer aux autochtones qu’ils n’ont rien à craindre et qu’ils sont là pour les protéger. "On a remarqué que les Américains en Afghanistan ne sortaient jamais de leur base. Ils ont fini par être perçus comme un danger par les habitants, comme un grand méchant loup qui venait les envahi", stipule le colonel Hinnekens, qui précise que des patrouilles sociales étaient déjà menées au Kosovo.

© JC GUILLAUME

Une fois sur la terre ferme, l’interprète malien ouvre la marche et s’assure que les adultes et les anciens ne sont pas hostiles à la patrouille. RAS, nous pouvons poursuivre notre avancée au cœur de ce village musulman.

"Tout va bien aujourd’hui ? Rien d’anormal à signaler ? Pas de cambriolage ?", demande un peu plus tard un des kakis au fils du chef de village. "Non ça va, rien de particulier ces dernières semaines", répond ce dernier.

Faisant tourbillonner la poussière avec leurs bottes beiges, les militaires slaloment entre les maisons construites à base de briques de terre. Un arrêt par-ci pour saluer l’imam, un par-là pour discuter avec une famille.

© JC GUILLAUME

L’interprète, indispensable aux patrouilles sociales et toujours à l’avant du peloton, établi les premiers contacts en bambara – deuxième langue du pays après le français. "Au début, la plupart des gens ne savaient pas à quoi servaient les militaires étrangers. Ils avaient peur quand ils les voyaient arriver armés et avec tout un tas de véhicules. Maintenant, surtout à Koulikoro, ils sont habitués et apprécient leur présence. À Gouni, ça met un peu plus de temps mais c’est parce qu’on vient moins souvent", explique-t-il.

Chaque jour, des patrouilles sociales sont organisées à Koulikoro-Haut et Koulikoro-Bas. Gouni, comme quelques autres villages plus éloignés, est par contre visité une fois par mois. Après quelques poignées de main avec des habitants du coin, l'interprète s'esclaffe. "Ils disent que les Belges sont sympas comme des poulets rôtis !".

© JC GUILLAUME

"Les Maliens sont nos yeux et nos oreilles"

Outre leur visée sociale, ces visites ont un objectif sous-jacent: récolter un maximum d’informations sur la région et ses potentiels dangers pour assurer la sécurité du camp et de ses environs. Au-delà des murs de KTC, les villageois constituent donc "nos yeux et nos oreilles", confirment plusieurs responsables. Ces informateurs sont souvent dotés d’une certaine aura au sein de leur communauté. Par exemple : un chef, un maire, un professeur ou un imam. "On va leur demander s’ils ont vu des mouvements anormaux, si des gens qu’ils ne connaissent pas sont entrés dans le village (les bourgades entourant le camp ne sont pas bien grandes et tout le monde se connaît, NdlR), etc.", détaille Quentin.

Des informations précieuses peuvent parfois se cacher au détour d’une simple conversation. "Ça peut paraître anecdotique mais les Maliens n’ont pas de service météo. Quand on y va, on les prévient si un orage se prépare et ils sont contents parce qu’ils savent qu’ils doivent se mettre à l’abri, vu que beaucoup n’ont toujours pas de toit au-dessus de leur maison. Et puis, on parle de leur famille, de la nôtre, de la vie, de tout, de rien. Au final, une conversation se crée, une confiance s’installe et on va pouvoir leur poser des questions plus spécifiques. On ne va pas arriver là et les cuisiner comme si on faisait un interrogatoire", affirme-t-il.

Les Belges insistent sur un point : les patrouilles sociales relèvent de l’information, pas du renseignement. Même si l’un peut servir à l’autre. "Imaginons qu’un informateur nous rapporte des faits liés au trafic d’armes. Ce n’est pas notre boulot d’arrêter ni de contrôler les gens. Ça ne fait pas partie de notre mandat et c’est à la police d’assurer ces tâches. Mais on va quand même envoyer des hommes pour vérifier si cette situation se représente. Si c’est le cas, les services de renseignement vont prendre le relais sur base des informations fournies par les villageois et collaborent aussi avec les services locaux compétents. Il ne faut pas oublier que la criminalité, petite ou grande, peut mener au terrorisme", rappelle Quentin.

Koulikoro est un endroit fait de mythes et de légendes. Juste à côté du camp, se dresse fièrement le mont Keïta. Un point hautement stratégique pour une attaque mais qui, selon la légende, serait hanté. Certains disent que ce mont est sacré pour tous les habitants, d’autres qu’une bataille a été perdue par un ancien roi et qu’un homme prénommé Keïta ne peut plus y grimper. Quoi qu’il en soit, les Maliens évitent ce lieu et les troupes européennes tentent de respecter leurs croyances. Que cela plaise ou non, ils doivent tout de même y envoyer des hommes car, depuis le haut du mont, la vue sur le fleuve Niger et surtout sur le KTC est panoramique. Certains aimeraient d’ailleurs y construire une base…